La châtaigne est consommée depuis des millénaires. Originaire du bassin méditerranéen, elle a été progressivement introduite en Europe dès l’Antiquité. Les Grecs et les Romains en faisaient déjà un aliment de base, notamment dans les zones montagneuses où les céréales poussaient difficilement. Appréciée pour sa richesse nutritionnelle, la châtaigne était surnommée le « pain des pauvres » car elle permettait de nourrir les populations rurales durant l’hiver.

Au fil du temps, le châtaignier s’est implanté dans de nombreuses régions d’Europe, notamment en France, en Italie, en Espagne et au Portugal et aussi en Suisse, au Tessin, dans le canton des Grisons et en Valais. L’arbre était souvent au cœur de systèmes agroforestiers complexes, et son bois, résistant, servait également pour la construction.

Jusqu’au XIXe siècle, le châtaignier occupait une place centrale dans l’économie rurale. On en récoltait les fruits pour nourrir les familles durant les longs mois d’hiver, mais aussi pour alimenter les animaux ou produire de la farine.

Aujourd’hui encore, la châtaigne reste associée à une alimentation simple, saine et locale. Elle connaît un regain d’intérêt. Symbole d’un patrimoine rural vivant, la châtaigne porte en elle l’histoire des peuples qui l’ont cultivée et valorisée au fil des siècles.

De fin septembre à novembre

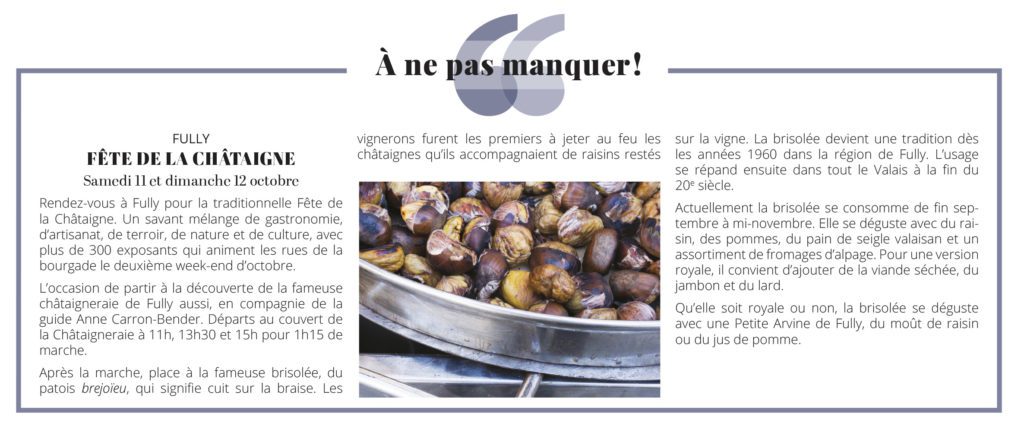

La consommation de châtaignes en Suisse suit un rythme saisonnier bien ancré : de fin septembre à début novembre, la récolte marque le retour de nombreuses spécialités régionales. L’une des plus emblématiques est sans doute le « marron chaud », souvent proposé sur les marchés automnaux ou les places des villes. Ces châtaignes grillées, vendues en cornets en papier, dégagent une odeur douce et boisée.

Au Tessin, les « castagnatas » réunissent chaque automne les habitants autour de grandes grillades de châtaignes, accompagnées de vin local et de spécialités tessinoises. La châtaigne est aussi cuisinée en purée, en soupe ou intégrée dans des desserts tels que le vermicelle, très populaire dans toute la Suisse romande durant l’automne.

Un renouveau

Abandonnée au XXe siècle avec l’essor du maïs, de la pomme de terre et de la société de consommation, la culture de la châtaigne connaît aujourd’hui un regain d’intérêt. Elle séduit par ses vertus nutritionnelles (riche en glucides complexes, sans gluten, source de fibres et de minéraux), sa faible empreinte écologique et son lien avec un terroir authentique.

Des projets de réhabilitation de châtaigneraies ont vu le jour au Tessin avec des sentiers pédagogiques, des conservatoires de variétés locales et une production artisanale de farine de châtaigne. En Valais, à Fully notamment, les vergers sont remis en valeur et les châtaignes sont proposées dans les restaurants sous forme de plats traditionnels revisités.

Plus qu’un simple aliment, la châtaigne incarne une mémoire collective, une façon de vivre en harmonie avec la nature. À une époque où l’on cherche à manger plus local, plus simple et plus respectueux de la planète, redécouvrir la châtaigne, c’est renouer avec une sagesse ancienne.

Manuella Magnin